"Le drame de la vie commence avec le lien entre parents et enfants".

citation d'ouverture

Le Fils unique d'Ozu,

ce personnage de la mère, qui, il me semble, est dépeint de la même manière dans Voyage à Tokyo et sûrement ailleurs dans d'autres films, touche a quelque chose de très juste, une façon qu'ont certains parents d'être au monde, une façon soustractive d'être au monde : non pas prendre de la place mais faire de la place. Cette scène très belle où son fils lui dit "tu vois ça c'est le cinéma parlant", elle est à la fois gênée, ennuyée, fatiguée, elle finit par s'endormir. Cette torpeur maternelle, celle qui accumule une telle fatigue que la scansion quotidienne des nuits ne suffit plus, fatigue antédiluvienne, impossible à écouler. Concrètement, l'envers de ce sacrifice est une incapacité à s'occuper de soi, une forme de curiosité éteinte due à la fatigue. Ma mère aussi, se fout complètement du cinéma, des lumières de la ville en générale.

Sacrifice serait un mot trop fort pour exprimer cette façon d'être (qui me fait donc penser à ma mère, à ma grand-mère, je suis, moi-même, tout à fait incapable d'être comme ça), ce qui est reposant chez Ozu c'est que c'est l'un des rares cinéastes à mettre en scène des personnages qui ne revendiquent rien pour leur ego, il n'y a pas d'épaisseur narcissique dans ses personnages, seulement une façon de glisser le long de la vie pour enfin trouver une brèche où s'encastrer, une brèche qui est la place que chacun a dans le monde. Le cosmos sociale ordonne ici tout, notamment la mise en scène.

Une fin heureuse sera le parachèvement de ce puzzle social, familial, cosmique. Une fin malheureuse, l'éjection d'une des pièces, un peu trop vieille - mais qui doit comprendre que cette éjection fait partie intégrante de l'ordre du puzzle cosmique.

Il ne faut pas s'extraire de., mais s'intégrer dans cet équilibre entre bonheur et abnégation - chacun s'appuyant sur l'autre.

Cela doit correspondre à quelque chose dans la culture japonaise, ce passage de l'individualité déchirée à l'harmonie collective, familiale. Je n'en sais rien. Mais Ozu donne à voir quelque chose de rare et précieux, un être-au-monde éteint, quotidien, qui n'a absolument aucun miracle à attendre de la narration. On se donne rigoureusement une situation et on n'a pas le plaisir d'assister à une sorte de fuite artificielle et optimiste au dehors de cette situation (et qui ferait office de résolution). On y reste collé, elle ne se dilue pas dans la joie ou la résolution, mais reste un point douloureux, même au-delà du film - puisqu'Ozu cultive au maximum le rapport d'exemplarité entre le film et le public. Le fait que les parents vieillissent et meurent fera toujours mal.

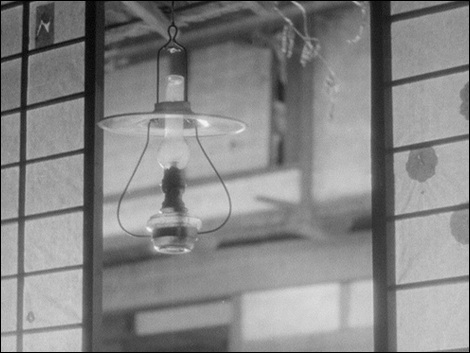

Inertie urbaine, plans fixes sur des rues, du linge qui sèche au vent, filmer la ville comme on filmerait l'inertie de la nature, on se demande alors ce qui fait office d'interstice : les plans inertes sont-ils la vraie trame dans laquelle viendrait s'intercaler des intrigues familiales ? Cela ajoute un arrière-fond d'inertie et d'humilité, une certaine qualité de silence aux affaires humaines, comme s'il s'agissait pour les hommes d'aller rejoindre les murs, de se faire chaussette sur une corde à linge en trouvant sa place, son action, de se faire végétation humaine.